Media Sosial, Cengkraman Oligarki dan Kebangkitan Posdemokrasi

Pada mulanya, media merupakan salah satu instrumen untuk menegakkan demokrasi. Kehadiran media menjadi sangat penting dalam mengedukasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-hak politik, social dan budaya di hadapan pemerintah. Media menjadi alat untuk menebarkan prinsip-prinsip civil society dan alat untuk mengekspresikan opini dan pandangan yang berbeda.

Meminjam istilah Jurgen Habermas dalam The Theory of Communicative Action, media merupakan sebuah public sphere, sebuah arena yang bebas dari kendali pemerintah, kekuatan politik atau kekuatan ekonomi lainnya, yang ditujukan untuk sebuah debat rasional yang tidak dilandasi kepentingan, kedok atau manipulasi, sebuah ruang yang terbuka bagi pengawasan warga dan yang didalamnya dibentuk opini publik. Idealnya, media memiliki peranan seperti ini.

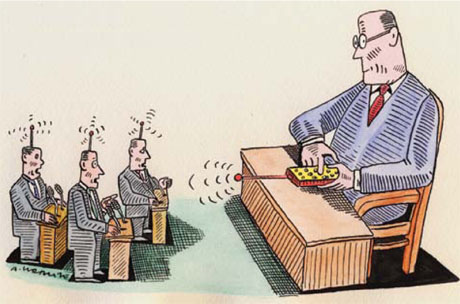

Namun, kenyataan politik di Indonesia akhir-akhir ini cukup jauh dari public sphere seperti ini. Ada segelintir orang yang untuk kepentingan pragmatis mau dibayar untuk menjadi pasukan siber. Pasukan ini bertugas untuk menyebarkan pandangan dan opini tertentu demi mendukung dan menguntungkan pihak pemberi dana (baca: oligarki). Akibatnya, dalam ruang publik yang diidam-idamkan Jurgen Habermas melalui peran media ini, tidak tercipta pertukaran bahasa politik di antara berbagai pihak yang mengambil peran di dalamnya. Yang terjadi dalam public sphere seperti ini justru munculnya profesi baru: pasukan siber bayaran yang digunakan elit politik dan elit ekonomi sebagai alat ampuh untuk membela kepentingan mereka dan melumpuhkan segenap ide-ide kritis.

Pengerahan pasukan siber ini dinilai cukup efektif untuk menggiring dan merekayasa opini publik agar sesuai dengan kepentingan kelompok elit. Penggiringan opini publik dilakukan dengan menyebarkan opini-opini yang menguntungkan pihak elit yang membayar mereka.

Pada tahun 2019, ketika Pemerintah Indonesia mengajukan revisi Undang-Undang KPK, para mahasiswa melakukan aksi penolakan. Tidak hanya mahasiswa, banyak masyarakat Indonesia yang menolak usaha-usaha untuk melemahkan kebijakan yang menjerat para koruptor ini. Namun, selang tak berapa lama, debat di media sosial mengerucut ke persoalan yang cukup menggelikan dan menarik untuk diamati: KPK dan Taliban.

Banyak sekali postingan di media sosial yang menyudutkan KPK. Postingan ini seolah menekankan bahwa KPK harus benar-benar diawasi pemerintah karena sudah menjadi sarang bagi paham-paham radikal. Metafora Taliban di sini menunjukkan bahwa KPK sudah terjangkiti virus radikalisme. Kampanye online yang memframing KPK sebagai Taliban pada tahap selanjutnya turut mengalihkan opini publik sehingga menguntungkan pihak elit politik yang mengajukan revisi UU KPK. Masyarakat akhirnya khawatir jika KPK tidak segera diawasi peranannya radikalisme akan tumbuh subur.

Strategi pengarusutamaan opini publik melalui pasukan siber seperti ini merupakan hal yang sudah lumrah dalam jagad perpolitikan di Indonesia. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube dan Twitter sering digunakan untuk merekayasa opini publik, terutama dalam isu-isu tertentu, mulai dari kebijakan pemerintah soal pandemi Covid-19, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, sampai ke pengambilalihan Partai Demokrat.

Pasukan Siber dan Politik Pesanan

Sejak lebih dari tiga dekade yang lalu hingga kini, perkembangan di bidang teknologi informasi telah memberikan angin segar di dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk kehidupan politik dan demokrasi. Teknologi informasi diharapkan menjadi energi baru yang dapat menciptakan kondisi dan ruang demokrasi yang lebih baik, terlebih dalam upaya pemberdayaan civil society di dalamnya. Teknologi informasi seperti cyberspace saat ini merupakan sebagai sebuah saluran komunikasi yang memiliki jangkauan yang luas. Teknologi informasi ini, menurut beberapa ahli, diharapkan dapat menjadi sebuah public sphere yang ideal dalam arus demokratisasi.

Kendati demikian, peranan teknologi informasi di dalam ranah sosial dan politik bukan berarti tanpa persoalan yang menyertainya. Penggunaan teknologi informasi dalam ranah sosial dan politik yang sering disebut-sebut sebagai e-demokrasi telah membawa persoalan yang cukup serius pada tataran kekuasaan, kebenaran, hukum dan moralitas. Persoalan pada berbagai tataran ini dalam perkembangannya akan dapat menggiring masyarakat ke dalam suatu ruang antidemokrasi. Ruang inilah yang justru dapat mematikan demokrasi itu sendiri.

Ada beberapa pertanyaan mendasar dari peranan teknologi informasi dalam proses sosial dan politik ini: apakah cyberspace dengan berbagai platformnya menciptakan ruang egalitarian atau ketidaksetaraan? Apakah platform-platform media sosial menawarkan kebenaran atau kepalsuan? Apakah ia mendorong penegakan hukum atau bahkan mengacaukan hukum? Apakah teknologi informasi mendorong penciptaan kondisi moralitas atau kondisi amoralitas? Kita tangguhkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini dan kita lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi politik Indonesia dengan adanya pasukan siber.

Sejak tahun pemilihan presiden 2014, jagad perpolitikan di Indonesia mulai mengakui kekuatan media social sebagai alat yang cukup efektif dalam mempengaruhi opini publik. Di tahun 2014, mulanya media sosial digunakan Tim Sukses untuk pemenangan calon presiden. Belakangan Tim Sukses ini memperluas kerja dan fungsinya yang menjangkau tidak hanya soal pemenangan calon presiden namun juga meluas sampai ke pasca pemilihan umum, terutama dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin ini bisa disebut sebagai awal mula maraknya profesi baru: pasukan siber.

Pasukan siber merupakan jaringan para buzzer, influencer, koordinator dan content creator yang saling bekerja sama untuk memengaruhi publik lewat media sosial. Pasukan siber ini bekerja menyebarkan narasi dan interpretasi tertentu terhadap beberapa kebijakan dan isu-isu politik tertentu melalui lima platform social media yang berbeda seperti Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp dan Instagram.

Tampaknya, seperti yang diamati Ward Berenschot, pasukan siber ini bermula dari Tim Sukses di masa kampanye lalu secara bertahap memperluas tugasnya dengan menarasikan isu-isu tertentu setelah masa kampanye.

Pasukan siber dalam melakukan propagandanya menggunakan media sosial dengan akun manusia, algoritma robot, gabungan manusia dan algoritma robot dan akun hasil retasan. Melalui akun-akun ini, pasukan siber mengemas dan mengelola propaganda dengan tujuan mengarahkan opini publik. Pengarusutamaan opini publik dengan pesan propaganda ini ditujukan, misalnya, untuk kampanye pro-pemerintah atau elit politik tertentu, mengalihkan isu, menekan partisipasi publik dan memecah masyarakat, menyerang oposisi dan lain sebagainya.

Wijayanto & Berenschot dalam artikelnya Organization and Funding of Social Media Propaganda membagi pasukan siber ini menjadi empat: buzzer, content creator, koordinator dan influencer. Pada jenjang terendah, pasukan siber ini disebut buzzer, suatu istilah yang merujuk pada pasukan kampanye online yang anonim. Mereka merupakan kelompok pertama pasukan siber. Tugas mereka ialah menyebarkan konten yang diberikan seluas mungkin kepada masyarakat. Terkadang mereka memposting konten sendiri, bahkan ada juga yang meretweet atau mengkomentari postingan para influencers atau mempromosikan tagar agar menjadi popular. Para buzzer juga bertugas melakukan serangan balik terhadap pendapat yang berlawanan dengan klien mereka dengan disinformasi. Ada juga yang meretas dan menyebarkan isi akun (trolling and doxing).

Untuk bisa sampai pada tahapan ini, para buzzer biasanya mengelola sekitar 10 sampai 3o0 akun twitter dengan nama anonim. Mereka memiliki banyak HP dan no HP. Semakin banyak akun yang dimiliki dan dikelola dengan baik, semakin banyak uang yang didapat. Dalam pengamatannya, Wijayanto & Berenschot menyebutkan bahwa buzzer mengelola akun-akun ini dengan sangat rapih dan apik. Biasanya mereka memiliki satu akun utama. Dalam hal ini, Berenschot menyebutnya sebagai ‘general’s account’ (akun jendral).

Akun utama ini digunakan untuk memposting konten di Twitter atau Instagram. Setelah itu, para buzzer ini menggunakan akun-akun lainnya yang diistilahkan Wijayanto & Berenschot sebagai ‘soldier’s account’ atau akun prajurit. Akun ini digunakan untuk mentweetkan kembali postingan di akun utama atau akun jendral. Kadang semua ini dilakukan secara semi-otomatis menggunakan aplikasi seperti TweetDeck. Penyebaran konten secara otomatis ini apalagi yang terhubung dengan bot media social (akun ‘robot’ palsu) dapat membuat konten yang diposting menjadi trending topic di Twitter.

Selain buzzer, ada pasukan siber kedua, yang disebut sebagai content creator atau pembuat konten. Content creator ini yang membuat artikel, meme dan tagar yang nantinya akan disebarluaskan oleh buzzer. Content creator biasanya memiliki kepekaan yang cukup tinggi tentang perkembangan politik dan sosial di tanah air. Dengan kepekaan intuitif ini, mereka dapat memprediksi konten seperti apa yang akan menjadi viral di masyarakat. Content creator ini melakukan usaha semaksimal mungkin untuk memengaruhi masyarakat dengan menyajikan interpretasi tertentu terhadap suatu peristiwa politik yang selaras dan sesuai dengan kepentingan klien yang membiayai mereka. Narasi yang dibuat cukup menarik, lucu dan mudah dipahami.

Kepekaan yang cukup tinggi dengan realitas politik di Indonesia yang dimiliki para content creator ini dapat dilihat pada beberapa contoh; misalnya seperti adanya tagar #KPKTaliban, #RevisiUUKPKForNKRI, #DukungRevisiUUKPK dan #KPKCengeng. Tagar ini tentu tidak lahir dari mereka yang tidak memiliki kepekaan pembacaan terhadap realitas politik secara tajam. Dalam konteks tagar KPKTaliban, Indonesia saat ini memang terancam radikalisasi agama, terutama pada institusi-institusi pemerintahan seperti BUMN dan lain-lain. Ketika pasukan siber ini menyerang KPK dengan menggunakan metafora Taliban, publik dengan sendirinya akan diberikan ketakutan tak berdasar akan adanya kelompok ekstremis di KPK sehingga KPK perlu diawasi.

Contoh lain misalnya meme tentang ‘karma’ yang menimpa mantan presiden Indonesia sekaligus pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Meme ini cukup lucu dan menarik dengan pesan yang cukup tajam, yakni melegitimasi intervensi pejabat di pemerintahan Jokowi untuk merebut dan mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat. Pada video-video yang diunggah di youtube, terkesan juga narasi karma SBY seperti ini.

Interpretasi-interpretasi politis yang disajikan para content creator ini sengaja dibuat dengan tujuan untuk memengaruhi masyarakat agar berpihak ke elit politik tertentu. Kebanyakan meme dan semacamnya ini dibuat secara sengaja sebagai misinterpretasi atau terkadang juga sebagai bentuk kebohongan untuk kepentingan mendiskreditkan pihak tertentu dan mendukung pihak tertentu.

Misalnya, dalam KPK, tidak ada bukti yang secara nyata menunjukkan bahwa anggota KPK secara sungguh-sungguh menganut radikalisme dan ekstrimisme beragama. Tentunya konten ini tidak berbasis pada fakta, hanya sekedar asumsi dan praduga untuk mendiskreditkan KPK. Contoh yang lain misalnya konten yang mendiskreditkan Ketum Partai Demokrat, yang berisi cerita tentang ‘cinta terlarang AHY’. Kisah perselingkuhan ini disebarkan bersamaan dengan berita perselingkuhan Nisa Sabyan. Momen yang cukup tepat. Dan menariknya, konten seperti ini masih berupa pemanasan, yang puncaknya ialah konten ‘karma SBY’ dan soal legitimasi perebutan Partai Demokrat oleh Moeldoko.

Tingkatan pasukan siber yang keempat ialah koordinator. Koordinator bertugas merekrut buzzer dan content creator serta mengatur jalannya pekerjaan pasukan siber ini. Konten yang dibuat content creator dibagikan koordinator ke para buzzer. Koordinator juga mengatur soal timing yang tepat dalam pengunggahan konten tertentu oleh para buzzer. Koordinator inilah yang berhubungan langsung dengan klien yang memberikan dana bagi keberlangsungan pasukan siber. Mereka bertanggung jawab dalam menentukan strategi penyebaran konten, rancangan narasi, penentuan waktu dan konten meme.

Pasukan siber tingkatan keempat ialah para influencer. Para influencer ini merupakan orang-orang terkenal dan mempunyai followers dalam jumlah besar seperti artis, tokoh politik dan tokoh-tokoh sosial lainnya. Mereka manggunakan akun media social pribadinya untuk membagi berbagai pandangan politik mereka. Ward Berenschot mengklasifikasikan para influencer sebagai pasukan siber ini karena ditemukan indikasi bahwa beberapa influencer ini menerima imbalan karena telah mengunggah konten dan mendukung pandangan politik tertentu yang menguntungkan pihak tertentu.

Oligarki dan Matinya Demokrasi

Pasukan siber yang meliputi buzzer, content creator, koordinator, dan influencer tidak akan mungkin dikerahkan dan digunakan untuk kepentingan tertentu jika tidak ada pendanaan yang besar. Karena itu, kita bisa memprediksi bahwa pihak yang mendanai pasukan siber ini berasal dari elit-elit politik dan elit-elit ekonomi tertentu. Pasukan siber dibiayai oleh pemerintah, politikus dan partai politik, kontraktor swasta, lembaga nirlaba dan tokoh berpengaruh.

Dalam bahasa Jeffrey Winters melalui bukunya Oligarchy, sebut saja bahwa pihak yang mendanai pasukan siber ini tidak lain ialah mereka yang memiliki kekuatan politik dan kekuatan ekonomi yang besar alias para oligarkh. Para oligarkh menginginkan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi mereka aman dan karenanya mereka membutuhkan pasukan siber untuk memanipulasi opini publik agar sesuai dengan hasrat kuasa mereka. Para oligarkh, meski hanya segelintir orang, mendorong terciptanya hukum yang sesuai pesanan mereka dan mereka tidak memiliki kepentingan untuk melayani rakyat Indonesia.

Karena itu, adanya pasukan siber yang ditopang oleh para oligarkh yang memiliki hasrat dominasi dan hegemoni ini malah menciptakan ketidaksetaraan politik, mengacaukan hukum, mengondisikan ruang bagi amoralitas dan memunculkan e-anarkhi. Teknologi informasi yang sejatinya diharapkan menjadi public sphere malah digunakan para elit politik dan ekonomi untuk menciptakan kekacauan dan mengurangi kualitas demokrasi. Kondisi seperti ini bukannya meningkatkan iklim demokrasi yang sehat tapi malah mengubah e-demokrasi berbasis cyberspace ke arah posdemokrasi, suatu kondisi yang terputus dari prinsip demokrasi itu sendiri yang menawarkan kesetaraan, kebebasan relatif, keadilan dan partisipasi public dalam perimbangan kekuasaan.

Peneliti Dialektika Institute for Culture, Religion and Democracy